제주도문화관광해설사협회 '문화 두드림' (17) 제주도문화관광해설사 송심자

그동안 여러 지면과 영상을 통하여 성읍민속마을의 유·무형 유산, 민속, 전통 등이 여러 방면에서 소개가 있었기 때문에 여기서는 매년 성대하게 열리는 축제를 소개하려고 합니다.

축제는 통상 9월 하순이나 10월 상순 중에 날씨를 고려하여 주말 2일의 날짜를 정하며 성읍1리마을회와 (사)성읍민속마을보존회가 공동주최·주관하고 자체자금과 행정지원을 받아 개최하고 있으며 성읍리 남문광장에서 열렸는데 올해가 31회가 되었습니다.

가을이 되면 전국적으로 수많은 축제가 열리고 있습니다. 우리 마을에서도 ‘전통민속 재현 축제’라는 이름으로 31회째 열렸습니다. 이 축제는 우리 조상들이 해마다 해왔던 일상생활을 오늘날 굳이 재현하는 이유는 조상들의 공동체 생활로 매우 곤란한 세월을 현명하게 극복해 왔던 정신이 현대화라는 미명 아래에 개별화되어 나중에는 마을 공동체라는 빈 껍데기만 남는 끔찍한 상황을 미리 막아 진정한 마을 공동체의 회복을 기대하는 데 있다고 봅니다.

축제는 공연과 음식물로 나뉘는데 공연은 주민들의 직접 참여 공연과 기능인들이 펼치는 특별 공연으로 나뉩니다. 주민 참여 공연은 각 반별 공연과 정의 현감 부임 행차가, 특별 공연엔 제주민요 가창, 전통춤, 전통 혼례 등이 있으며 음식물 또한 각 반별 맡은 음식을 마련하여 관람객들에게 무료로 제공하고 있습니다.

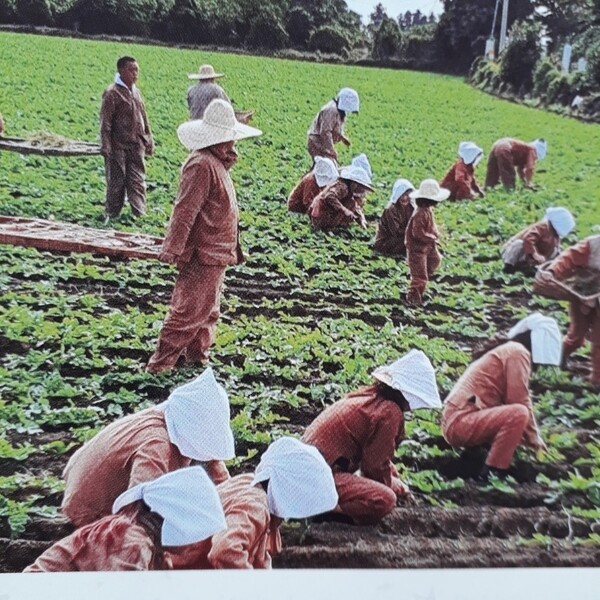

우리 마을은 8개의 반이 있습니다. 각 반별로 공연과 음식물을 맡고 있는데 1반은 마당질(도리깨질)과 소리 그리고 보리 떡(보리빵)을, 2반은 조팟볼림(조밭 다지기)과 소리 그리고 정기떡(빙떡)을, 3반은 고래 골기(맷돌질)와 소리 그리고 모물죽(메밀죽)을, 5반은 방에질(방아찧기)과 소리 그리고 오메기떡을, 6반은 달구질과 소리, 그리고 모물만듸(메밀만두)을, 7반은 검질매기(김매기)와 소리, 그리고 상웨떡(상외떡)을, 8반은 촐비기(꼴베기)와 소리, 그리고 돌레떡을, 9반은 영장(장사)과 영장소리(행상소리) 그리고 친떡(시리떡)을 각각 맡아 음식은 첫날부터, 공연은 2일째에 2반의 조팟볼림, 7반의 검질매기, 1반의 마당질, 5반의 방에질, 3반의 고래골기, 8반의 촐베기, 9반의 영장, 6반의 달구질 순서로 공연을 하는데 이는 어찌 보면 사람이 살다 자신이 태어난 곳으로 돌아감과 그때에 소요되는 음식물을 준비하고 있는 과정을 보여 준다고 할 수 있습니다. 특별 공연으론 첫날에 제주민요 가창과 전통 무용, 전통 혼례 등을 볼 수 있습니다.

조팟볼림은 24절기 상 음력 유월절(小暑. 양력 7월 7일 도는 8일) 전후 3일 안에 좁씨를 파종해야 제대로 여문 여물을 수확할 수 있습니다. 늦거나 이르면 수확량이 그만큼 감소합니다. 이곳의 토양은 화산회토인데 더구나 ‘뜬땅’이라 하여 흙이 바람에 날리기 쉽습니다. 좁씨와 같은 작고 가벼운 종자는 자칫하면 한해 농사를 그르치기 쉽기에 바람에 날리지 않는 방법을 찾을 수밖에 없습니다. 그 방법이 땅을 다지는 것으로 밭볼림이라 합니다. 잠대(쟁기)로 갈아 놓은 밭을 말테우리(말 소유주)가 키우는 말 떼의 발로 초벌 볼림을 하고 이를 설룬다고 합니다. 그 위에 좁씨를 골고루 뿌려 씨앗이 바람에 날리지 않도록 두벌 볼림을 하는데 이를 가불룬다라고 합니다. 우리 마을은 조선 시대에 10소장이 있어선지 15∼30필의 말을 소유하고 있는 말테우리가 여럿이 있어서 남테로 밭볼리기를 할 필요가 없었습니다.

검질맴은 씨앗이 발아하여 본 잎이 4∼6장이 되면 잡풀도 덩달아 발아하여 비등하게 자라거나 웃자라기도 합니다. 가뜩이나 비가 많은 곳이라 매어 놓은 풀이 죽기는 커녕 계속 살아나서 여간 애를 먹이지 않았습니다. 그래서 풀을 매면서 그 시름을 달래려고 부르는 소리가 아웨기·홍에기 소리입니다. 긴 여름이 지나고 백중이 가까워질 때면 여름 농사의 검질맴은 끝이 나면 비록 거리가 멀지만 고단해진 몸과 맘을 추스르려 한라산으로 2박 3일 산물 맞으러 갔습니다.

마당질은 가을이 들어 익은 곡식을 베고 묶어서 소나 말의 등에 싣고 집으로 와 ((산듸는 16단(묶음)이 한 바리이고, 피나 조, 메밀, 콩, 팥은 6단이, 새(띠)나 촐(꼴)은 30단이 한 바리로 우리 마을에선 계산한다)), 울 안에 눌을 눌어 뒀다가 틈이 나면 마당 바닥에 깔고 도깨(도리깨)로 낟알을 두드려 털었습니다. 마당에서 타작질을 한다 해서 마당질이라 하며 이때 부르는 소리가 마당질소리입니다.

방에질은 남방에라는 나무로 만든 절구입니다. 남방에의 가운데 박혀 있는 방에혹이라 하는 돌혹에다가 마당질하여 털어낸 곡식을 넣고 방엣귀라는 절굿공이로 내리찧어 잘게 부수거나 가루를 내는데 이를 방에질이라 합니다. 방에질은 보통 한두 사람 혹은 세 사람이 찧었는데 두 사람이 하면 두콜방에, 세 사람이 하면 세콜방에, 네 사람이 하는 네콜방에까지 있었다 합니다. 사람 숫자가 많아질수록 서로 간의 방앳귀가 어긋나 부딪힐 가능성이 큰 만큼 숙련도가 필요했습니다. 이때 부르는 노동요를 방엣질 소리라 합니다.

고래골기는 맷돌로 곡식의 껍질을 벗겨 낟알을 만들거나 그 낟알을 갈아 가루를 내는 작업을 말하는데 밥을 하거나 떡을 만들어야 할 때 사용합니다. 거의 단독으로 사용하지만, 집안에 큰일을 치를 땐 두 사람이 마주 앉아 자루를 잡고 위 맷돌을 돌립니다. 이때 부르는 소리가 고레고는 소리입니다.

촐베기(꼴베기)란 우마를 소유하고 있는 가정에선 하늬바람이 불기 시작하면 겨울과 초봄까지 우마의 풀사료가 되는 야초를 베어들이는, 즉 야건초 수확 작업입니다. 건초는 야건초 만이 아닌 낟알을 털고 난 보릿짚, 산듸집, 조칲, 피칲, 메밀짚, 콩짚, 팟짚 등도 사용했지만 대부분은 마른 들풀을 먹이로 썼습니다. 이 작업 때도 온 힘을 종일 사용해야 하는 작업이라 남정네 일 중에서도 중노동에 속하는 작업입니다. 날의 길이가 세 뼘에서 세 뼘 반이 되는 기다란 칼날을 곧은 종낭(때죽나무) 끝에 구멍을 파고 질러 넣은 낫(장낫. 이곳에선 장낫 만을 낫이라 부르고 육지부에서의 낫은 호미, 호미는 골갱이라 부름)으로 허리와 팔심으로 열 바리에서 열댓 바리 넘게도 벱니다. 이 베는 작업은 전적으로 남정네가 감당해야 하는 막중한 작업입니다. 이때 부르는 소리를 홍애기소리라 합니다. 남정네가 베어 놓은 풀은 하늬바람에 사흘이면 바싹 마릅니다. 그 마른 풀을 묶는 것은 여정네의 몫입니다. 묶는 날 한군데로 모아 동그랗게나 타원형으로 쌓고 빗물이 들지 않게 마른 풀을 덮고 바람에 날리지 않도록 얽어 매두었다 집으로 실어다 쌓고 보관해서 우마에게 최소한 매일 하루 두어 번 줍니다.

영장과 영장소리에서의 영장은 사람이 돌아가셔서 땅에 묻는 장사(葬事)를 말하고 영장소리는 매장을 하려고 장지까지 상여를 매어 가는 동안 부르는 소리, 즉 행상소리입니다. 예전엔 상이 나면 여러 절차를 지내고 조문객들을 대접할 물품 마련이 쉽지 않아 장사 날까지의 시일이 길어졌지만 모든 물자가 풍족해지면서 2일장, 3일장으로 줄어들고 또 장의업도 생겨 모든 처리가 전적으로 그들에게 맡겨짐에 따라 우리의 고유한 풍습이 제일 먼저 사라지고 말았습니다.

달구질과 달구질 소리는 장지에 하관을 한 후 봉분을 쌓는데 봉분이 어느 정도 쌓아지고 그 흙 위에 떼(잔디)가 입혀지면 상주를 비롯하여 고인의 친지, 소리꾼이 봉분 위에 올라서서 소리꾼의 선소리를 하면 다른 사람들은 훗소리를 받으면서 손에 잡은 달구로 봉분을 찧어 다집니다. 달구가 없는 사람은 두 발로 다집니다. 다지기 위하여 달구로 봉분을 찧는 동작을 하다 보면 어느덧 봉분을 빙빙 돌고 있게 됩니다. 적당히 다져지면 모두 내려서고 다시 봉분을 쌓게 됩니다. 이렇게 봉분 다지는 이유는 다지지 않고 그대로 쌓으면 큰 비가 내리거나 시간이 지남에 따라 봉분의 흙이 무너지거나 내려앉는 것을 미리 예방하기 위한 것입니다. 달구질할 때 부르는 소리를 달구질소리라 합니다.

이상으로 성읍리에서 개최하고 있는 전통민속재현축제에 대하여 간략하게 소개를 드렸습니다. 이곳의 해설은 공식적인 휴가 기간을 제외하고는 연중 실행하고 있으며, 시간은 10시부터 12시, 13시부터 17시까지 운영하고 있습니다. 전화 예약은 064-710-6790입니다. 많이 이용하여 주시길 바랍니다.