태풍에 대한 역사 이야기 등 모든 것 담아

어르신 세대는 누구나 태풍 ‘사라’ 기억해

“40년 사이에 강력한 태풍 2배나 증가해”

[미디어제주 김형훈 기자] 바람이 불어 좋을 때가 있고, 비와 와서 좋을 때도 있다. 더울 때 상쾌한 바람은 몸과 마음을 달래주지 않는가.

바람 이야기를 하려니, 딸기가 생각난다. 가장 좋아하는 과일이 딸기인데, 아마도 어머니와의 추억이 많은 과일이어서 그런가 보다. 딸기를 키워서 팔던 때가 떠오른다. 1980년대 제주시 화북동 지역엔 그런 밭이 많았다. 지금은 모두 개발되어서 아파트 단지로 변해 있다. 어머니는 거기에 300평 가량의 밭을 가꿨고, 나는 도우미를 겸해서 어머니를 따라가곤 했다. 딸기는 5월이 제철인데, 5월이어도 일을 하다 보면 더워지기 마련이다. 바람이 있으면 좋으련만, 바람은 생각대로 불어주지 않는다. 그때 비법이 있다. 어머니는 들숨으로 휘파람을 분다. “휘이~~~~~.” 아주 깊은 들숨에 300평의 공간은 휘파람으로 채워진다. 잠시 후, 바람이 휘파람에 반응을 했는지 300평 공간에 바람이 들어온다. 어머니의 휘파람은 그렇게 바람을 불러들였다. 여름철이면 가끔 집에서 그런 휘파람을 분다. 대신 크게 불지 못한다. 집에서는 휘파람을 불지 말라는 어르신들의 말씀이 기억나서, 아주 소심하게 들숨을 쉰다. 작은 들숨으로 부르는 휘파람에도 바람은 반응을 해준다. 느낌일까?

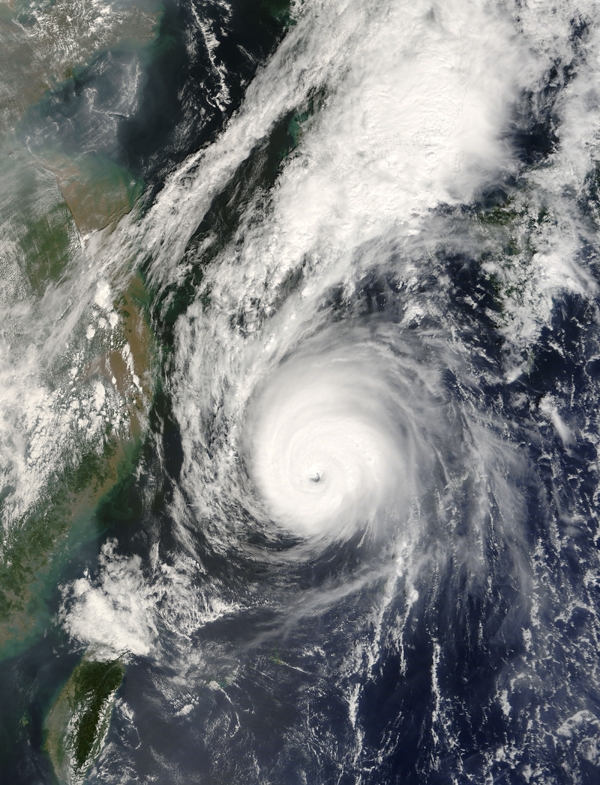

바람은 계절마다 부는 방향이 다르고, 낮과 밤도 다르다. 기억 좋은 바람도 있지만, 그렇지 못한 바람도 있다. 기억을 나쁘게 만드는 바람은 태풍이다. 태풍은 혼자만 잘 오질 않는다. ‘비’라는 친구를 항상 데리고 다닌다. 태풍은 대부분의 사람들에겐 나쁜 기억일테지만, 자연인 걸 어떡하나. 태풍을 잘 알고 싶다면 <태풍고백>이라는 책을 보면 좋다. <태풍고백>은 국립제주박물관이 제주지방기상청과 공동으로 기획특별전을 했던 내용을 담아냈다. 국립박물관은 기획특별전을 할 경우에 결과물을 책으로 내놓는데, 일반적인 도록과는 다르다. 국립박물관이 펴낸 책은 내용이 무척 알차다. 기획전만 보지 말고, 결과물로 내놓는 책을 별도로 사서 읽는다면 더 좋다. 국립박물관은 지역별로 있기 때문에 좋은 기획특별전은 곧, 좋은 책으로 연결된다.

“제주·대정·정의 등 고을에 7월 20일과 8월 16∼17일에 비바람이 크게 일어 나무뿌리가 뽑히고 기와를 날려서 관사와 창고가 많이 무너졌다. 일찍 수확한 곡식과 늦 곡식이 거의 모두 손상되고, 무너진 민가는 452호, 떠내려간 것이 78호이다. 죽은 자도 많았고, 떠내려가고 부서진 배는 82척이었다. 정의현 해변 2리쯤 되는 곳은 바다 물결이 넘쳐 들어와 밤새도록 잠기면서 육지로 나와 죽은 크고 작은 물고기가 셀 수 없었다.”

<중종실록 20권, 중종 9년 9월 27일 병술 7번째 기사>

중종 9년이면, 1514년이다. 음력 7월과 8월에 비바람이 크게 일었다고 하니, 지금으로 따지면 8월과 9월에 제주를 찾아온 태풍이다. 나무뿌리가 뽑힐 정도면 위력이 대단했던 모양이다. 아마도 초속 40m 이상의 강풍을 동반한 태풍이었을테다. 태풍이 몰아친 시점은 달의 인력이 큰 보름 전후여서 바닷물 수위도 높을 때다. 그러니 해일 규모의 바닷물이 넘쳐서 육지를 덮었다. <중종실록>에 실린 기사를 통해 만날 수 있는 16세기 태풍의 모습이다.

이와 같은 태풍은 어떻게 찾아오고, 사람들은 태풍을 어떻게 대했을까. <태풍고백>을 보면 그런 태풍의 모든 걸 알 수 있다. <조선왕조실록>에 담긴 태풍 피해는 700건을 넘는다고 한다. 조선시대는 기상관측부서인 ‘관상감’을 뒀다는 사실도 책을 통해 읽을 수 있다. 조선은 초기부터 관상감을 운영했는데, 관상감은 천문·지리·기상과 관련된 일을 맡았다. 바람도 관측 대상이었다. 바람을 관측하는 ‘풍기대’를 경복궁내에 설치를 하고, 왕이 궁궐내에서 거동할 때 바람의 방향에 따라 어떤 문으로 오갈지 여부도 판단했다고 한다. 국보 제249호인 ‘동궐도’를 보면 기상과 관련된 시설물이 자세하게 나온다. 세자가 공부하는 중화당 앞마당에 풍기, 해시계, 간의, 측우기 등이 설치된 사실도 드러난다.

태풍은 예전엔 뭐라고 불렀을까. 1514년 제주를 찾아온 태풍에 대해서는 ‘풍우대작(風雨大作)’, 즉 “비바람이 크게 일었다”고 나온다. 분명 다른 이름은 있었을텐데. 우리가 태풍이라고 말할 때 ‘태(颱)’는 ‘휘몰아친다’는 뜻이다. 태풍이라는 단어가 기상에 공식적으로 쓰인 건 1904년이다. 물론 그 이전에도 태풍이라는 단어가 없진 않았지만 지금과 같은 의미의 태풍이라는 뜻으로 널리 쓰인 단어는 아니었다. <조선왕조실록>을 들여다보면 ‘태풍(颱風)’, ‘대풍(大風)’, ‘구풍(颶風)’ 등이 태풍과 연관이 되는 단어이다. 이 세 단어로 <조선왕조실록>을 검색했을 때 제주에 영향을 준 첫 태풍 기록은 태종 5년(1405년) 음력 7월로 기록돼 있다. 큰 나무가 뽑히는 등 피해 사실이 열거돼 있으나, 앞서 기록으로 보여준 1514년의 태풍에 비할 바는 아니다.

태풍은 매년 20개 이상 발생한다. 그 가운데 우리나라에 영향을 주는 태풍은 서넛 정도이다. 가장 많은 태풍이 찾아온 때는 1959년과 2019년으로, 7개의 태풍이 찾아왔다. 1959년 9월은 혹독했다. 그해 9월 2개의 태풍이 우리나라에 영향을 줬고, 최악의 태풍으로 기록되는 ‘사라’가 거기 들어 있다.

지금 어르신 세대는 누구나 1959년 9월에 몰아친 태풍 ‘사라’에 대한 기억을 안고 산다. 어르신 아무나 잡고 물어도 ‘태풍은 곧 사라’이다. 물론 내 아버지와 어머니도 사라에 대한 기억을 지녔다. 아버지와 어머니는 제주도가 아닌, 부산에 살 때였다. 아버지는 해군 함정을 타고 있었고, 어머니는 영도에서 살았다. 7개월 된 신혼부부였는데, 어머니는 빗속에 우산을 들고 아버지 면회를 왔다. 마침 해군 함정이 부산항에 정박한 때였다. 바람이 강하게 불기 시작하기에 함정을 부산항에 댔는지, 그건 모르겠다. 여하튼 어머니는 아버지를 데리고 오는데 성공했다. 며칠 외박을 허용해준 상사가 참 고맙긴 하다. 아버지 얘기로는 그 함정은 사라호에 견디지 못하고 부서졌는지, 침몰했는지 그랬단다. 침몰했다고 말씀했던 것 같은데, 아버지께 다시 여쭤 봐야겠다. 어쨌든 어머니가 아버지를 구했고, 지금의 나를 있게 한 셈이다. 실제 1959년 9월 19일자 <동아일보> 기사를 보면 함선 10척이 침몰했다고 되어 있다.

바람은 제주사람에게 일상이지만, 태풍은 견디기 힘든 비일상이다. 바람은 친구처럼 맞지만, 태풍은 그럴 수 없다. 그나마 육지 사람들에 비해서는 맞아들이는 강도가 덜 충격적이다.

“겨울과 여름을 가리지 않고 바람이 불지 않으면 반드시 비가 내리고 비가 내리지 않으면 반드시 산안개가 끼어 맑게 갠 날이 극히 적다. 바다에서 일어나는 회오리바람이 하늘로 솟구쳐 오를 때는 사람들이 마음의 상처를 많이 받아 그 괴로움을 견딜 수 없으나 섬사람들은 별로 근심하는 바가 없다.”

<이건의 ‘제주풍토록’ 중에서>

제주사람은 몸만 적응한 게 아니었다. 먹고 살려고 온갖 궁리를 하면서 밭갈이도 바람을 이기려 애쓴 흔적이 있다. 밭갈이를 하고 흙이 덩어리지면 곰베라는 농기구로 잘게 부수고 씨를 뿌렸다. 씨를 뿌리면 바람에 날리지 말라며 밭을 밟아주는 ‘밧볼림’을 한다. 밧볼림은 말을 이용해 씨앗이 날리지 않도록 하는 작업이다. 밧볼림 작업은 수십마리의 말떼를 밭에 몰아넣고 농부가 말을 몰며 구석구석 밟게 만든다. 남테라는 농기구도 있다. 말을 활용한 밧볼림이 힘들 경우엔 남테를 활용해서 밭을 단단하게 다진다.

그런대로 제주사람들은 태풍을 이겨왔다. 하지만 태풍은 점점 강해지고 있다. 지난 2016년 해양 과학자들이 <네이처 지오사이언스>에 발표한 연구를 보면 태풍의 위력은 지난 40년간 12%에서 최고 15% 강해졌고, 4급과 5급 태풍 비율도 두배 증가(일부 지역은 3배)했음을 발견했다. 4급은 ‘매우 강’, 5급은 ‘초강력’에 해당하는 태풍이다.

강력한 태풍의 잦은 침범은 추억을 넘어 악몽이 된다. 이미 많은 사람들은 악몽을 겪었다. 곁에 있던 사람을 떠나보내기도, 아까운 재산을 날리기도 한다. 태풍은 점점 더 위력을 더할텐데, 어쩌면 속수무책으로 당할 수도 있다. 견뎌내려면 자연에 최대한 거슬리지 않게 사는 방법 뿐이다. 수백미처 솟아오른 마천루는 점점 강해지는 태풍에 살아남기 힘들다. 자연과 맞서려는 순간 언젠가는 자연에 무릎을 꿇을 수밖에 없다.

유년의 기억 속의 태풍, 나이 들어서의 태풍. 머리에 각인된 태풍은 각각 하나씩이다. 1979년 8월말 불어온 태풍 ‘주디’. 그땐 경남 진해(지금의 창원시 진해구)에 살 때였고, 400mm 넘는 폭우로 수많은 진해 사람들이 목숨을 잃었다. 마산과 진해를 잇는 마진굴도 붕괴되었는데, 마산에 볼일이 있어 다녀오던 어머니는 다행히 목숨을 건졌다. 어머니가 탄 버스가 지나고 얼마되지 않아 굴은 무너졌다. 제주에서 400mm라면 큰일이 생기지 않을테지만, 물폭탄에 어쩔 수 없는 경우도 있었다. 2007년 9월 제주에서 만난 태풍 ‘나리’는 내게 아찔한 순간이다. 물이 차오른 해안도로를 따라 자동차를 굴렸는데, 좀 더 늦게 해안도로를 달렸더라면 어떻게 될지 모를 일이었다. 삶과 죽음은 순간이다. 태풍은 늘 그걸 일깨운다.