새것만 찾다가 어느 순간부터 옛것이 눈이 들어온다. 왜 그런지는 모르겠다. 지금이라는 순간보다는 지나간 이야기를 좇아서인지는 알 수 없다. 머리도 그렇고, 몸도 그렇게 반응한다. 왜 그럴까. 곰곰이 생각해보니, 기억을 소환해보려는 알 수 없는 의지의 작동인가 보다.

어머니 집 화단에 이리저리 흩어져 뒹굴고 있는 허벅, 검은굴에서 구워낸 듯한 제주옹기, 어머니가 결혼할 때 가져왔다는 요강…. 허벅의 입 부분은 깨져서 존재하지 않는다. 검은 제주옹기는 온통 금이 나 있다. 제주옹기가 더 이상 깨지지 말라며 옹기 입구는 구리로 동여맸는데, 구리는 오랜 시간을 말하듯 은은한 녹색을 띠고 있다. 산화된 구리를 보니 돌아가신 아버지의 모습도 보인다. 요강도 잔뜩 금을 먹었다. 외부의 힘이 더해지면 곧 깨질 위기의 물건들이다.

입 부분이 온전치 못한 허벅과 산산조각나기를 기다리는 제주옹기, 때를 덧입고 실금 난 요강을 내 집으로 입양시켰다. 쓸모없음 직한데 그들은 어머니에서 아들이라는 새 주인을 만났다. 왜 그들을 데려왔을까. 요강은 어릴 때 내가 직접 쓰기도 했고, 나머지는 아버지와 어머니의 기억과 함께해왔다. 입양의 이유는 달리 말할 필요가 없다. 기억이다. 기억이 그들을 불러냈다. 그들의 수명을 좀 더 늘려줄 안전한 곳으로 이동했다는 점과 함께.

기억을 부르는 단어는 ‘옛’이라는 글자이다. 우리는 오래된 길과 오래된 집에 ‘옛’자를 붙여서 기억을 불러내고, 그들의 존재를 확인시키려 든다.

제주그림책연구회의 세 번째 작품인 <우리 동네 무근성>은 옛집과 옛길, 옛 동네를 살피며 만들었다. 무근성. 참 친근한 어르신을 닮은 이름이다. 결혼한 누님이 사는 곳도 무근성이다. 무근성은 ‘묵은’과 ‘성(城)’이 만나 연음과정을 거쳐 소리나는대로 쓴 이름이다.

‘묵었다’는 단어는 ‘낡다’와는 뜻이 다르다. ‘묵었다’는 성숙하고, 온전하고, 늠름하고, 지혜와 함께 품위를 갖추고 있다는 말과 통한다. 그러니 낡을 수 없다. 그래서 무근성은 쓸모 있음을 말하고, 존재 가치를 말하며, 기억의 보존을 말한다. 제주그림책연구회의 결과물인 <우리 동네 무근성>은 쓸모 있는 동네인 무근성을 말하고, 기억을 말한다. <우리 동네 무근성>에 담긴 내용을 조금 옮겨본다.

우리 동네는 무근성입니다.

그 옛날 성이 있어 무근성이라 불린답니다.

왕할머니 버선처럼 생긴 동네예요.

우리 왕할머니가 태어나 지금까지 살아온 동네죠.

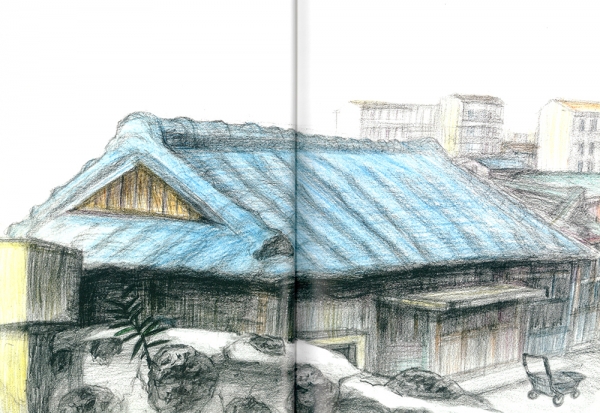

무근성 32번지 골목에 들어서면 기와집이 보입니다.

우리 집이에요.

기와지붕은 예전 모습이 아니에요.

오랜 세월 비바람을 견디느라 낡아진 기와에

우레탄 옷을 입혔거든요.

우리 동네엔 좁고 기다란 골목이 많았대요.

왕할머니의 어릴 적 놀이터였던 올레는

이제는 넓은 길이 되었어요.

길을 넓히며 헐어 버린 기와집 터는

동네 텃밭이 되었고요.

- <우리 동네 무근성> 중에서

예전에 성이 있었다. <신증동국여지승람>을 들여다보면 성(城)이 보인다. 삼별초와 관련된 항파두성은 흙으로 쌓았다고 해서 ‘고토성(古土城)’이라고 돼 있고, 제주성 서북쪽에 또다른 성이 있었다고 말한다. <신증동국여지승람>은 항파두성과 구분해서 ‘고성(古城)’이라 불렀고, 다음처럼 설명을 달았다.

“州城西北 有古城遺址”

“제주성의 서북쪽에 옛 성터가 있다.”는 뜻이다. 지금의 무근성이라 부르는 지역이다. 무근성에 대한 가장 가까운 기록으로 <증보탐라지>가 있다. 1953년 펴낸 <증보탐라지>는 한문을 모르는 이들도 읽을 수 있게 국한문혼용으로 되어 있다. <증보탐라지>는 ‘고주성(古州城)’이라는 항목을 넣고, 친절한 설명도 덧붙였다.

“州城 西北에 古城基址가 有하니 洞名을 陳城이라 稱한다.”

<신증동국여지승람>과 내용은 비슷하다. 서북쪽에 옛 성터가 있다는 점은 다를 게 없다. 다만 마을 이름이 더해졌다. ‘진성(陳城)’이라는 이름이다. 한자 ‘베풀 진(陳)’은 다양한 뜻을 담고 있는데, ‘묵었다’는 의미도 들어있다. 감귤 껍질을 부를 때 진피(陳皮)라고 하는데, 역시 오래 묵어서 숙성되었음을 말한다. 그러니 진성(陳城)은 무근성이 된다. 우리말인 무근성이 먼저인지, 한자어 진성이 먼지인지는 모르겠다. 1953년 당시를 살던 사람이라면 보다 정확하게 알 수 있겠으나, 대게는 마을 사람들이 친근하게 부르던 한글이름을 한자로 바꾸는 경우가 많았다. 그러기에 무근성이 더 오랜 옛말이리라. 진성보다 더 묵고 친근한 이름이 곧 무근성이다.

무근성은 오랜 기와집을 많이 가지고 있었다. 기와는 낡고 낡아 비가 새자 파랗게 우레탄을 씌웠다. <우리 동네 무근성>은 있는 그대로의 모습을 잘 담았다. 간혹 사라지는 집도 생겼다. 사라진 집터는 마을 텃밭으로 옷을 갈아입는다. 가장 오래된 기와집엔 무화과나무가 사람들을 반긴다.

우리 동네에서 가장 오래된 기와집입니다.

기와지붕 한쪽 귀퉁이가 곧 무너질 것 같습니다.

지붕 위로는 무화과 가지가 쭉쭉 뻗어 있습니다.

옛날부터 무화과나무는

귀신 쫓는 낭이라고 해서 집집마다 심었대요.

- <우리 동네 무근성> 중에서

무화과나무는 따뜻한 지역에서 자란다. 무화과나무는 지중해를 거쳐 중국에 다다랐다가 멀리 제주에도 뿌리를 내렸다. 그리스와 로마인들은 무화과를 ‘신들의 선물’이라고 불렀다는데, 귀신도 쫓아준다니…. 그러고 보니 어머니집 마당에도 무화과나무가 있었다. 무화과나무는 또다른 기억을 불러준다.

<우리 동네 무근성>은 9년 만에 다시 펴내는데, 초판 때 무근성의 풍경과 다시 펴낼 때 무근성의 풍경은 달라져 있었다. <우리 동네 무근성>에 등장했던 집은 다시 만날 수 없다. 사라졌기 때문이다. 무근성에 있는 경로당 곁에 텃밭이 있었는데, 주차장으로 변해버렸다. 사라진 기와집과 사라진 텃밭은 <우리 동네 무근성>에만 남았다. 의도하지는 않았으나 제주그림책연구회가 펴낸 <우리 동네 무근성>은 기록물이 되어버렸다.

기억은 ‘눈에 보이는 장소’가 있어야 더 빛을 발한다. 터는 상상을 자극하지만, 기억을 소환하는데 한계가 있을 수밖에 없다. 새것은 물론 좋지만, 옛것은 온데간데없이 사라지는 아픔을 겪어야 한다. 새것을 추구하는 게 진보이기나 할까?

진보? 아니다. <작은 것이 아름답다>를 쓴 슈마허는 진보가 아니라 ‘지혜에 대한 하나의 부정’이라고 했다.