“제주를 비롯한 조선에서 보낸 13년 기록 담겨”

기록 부풀려지며 350년간 거짓 정보 유통되기도

“하멜 일행 표착지점 등 고쳐야 할 문제 여전”

섬에서 글을 쓴다. 제주도라는 큰 섬에서 글을 쓴다. 운이 좋으면 관탈섬이 보이며, 일 년에 몇 차례는 되지 않지만 남해안의 여러 섬들도 손에 잡힐 듯 다가온다. 집에서 그게 가능하다는 사실은 커다란 행복이다. 하지만 섬은, 늘 떠나고 싶은 욕망을 자극한다. 발을 디디고 있는 이 땅은 사방이 바다로 둘러싸여 있고, 그 바다를 헤치고 어디론가 가고 싶어서다. 그런 점 때문일까. 섬에 사는 사람들은 늘 이상향을 꿈꾼다.

긴긴 세월 동안 섬은 늘 거기 있어 왔다.

그러나 섬을 본 사람은 아무도 없었다.

섬을 본 사람은 모두가 섬으로 가 버렸기 때문이었다.

아무도 다시 섬을 떠나 돌아온 사람은 없었기 때문이었다.

(이청준의 ‘이어도’ 중에서)

이야기꾼 이청준이 중편소설 <이어도>를 내놓은 건 1970년대 중반이다. <이어도>는 TV 단편극으로 상영되기도 했다. 내가 제주사람이어서일까, 왠지 모르게 ‘이어도’라는 말에 끌린다. TV로 나왔다는 사실을 기억하는 걸 보니, 영락없는 제주사람이 맞긴 하다.

제주사람에게 이어도는 상상의 섬이면서, 죽음의 또 다른 상징적 표현이다. 예전 삶이 다 그러지 않았던가. 바다에 나가 물질을 하는 일이나, 배를 타고 고기를 잡으러 나서는 행위는 삶을 위한 행동이지만 죽음과도 연관이 된다. 우리는 애써 죽지 않길 바라면서 ‘이어도’ 이야기를 꺼낸다. 죽은 이를 달래는 굿을 하고, 죽다가 살아 돌아온 이들도 굿이라는 행위를 통해 삶을 죽음같이 받아들인다. 이어도는 그런 말 못 할 제주사람의 사정이 담겼다.

이어도를 본 사람은 있을까. 제주 남동쪽 바다 저 멀리 파랑도에 이어도과학기지를 세워뒀으나, 제주사람들이 본 이어도가 그 파랑도였을까. 그 섬인지 아닌지는 모르지만 죽음의 문턱에서 돌아온 이들은 이어도를 봤다고 한다. 이청준의 <이어도>에서도 천남석 기자의 아버지는 이어도를 보고 돌아왔다고 읊지 않는가.

소년의 아버지는 정말로 이어도를 보고 돌아왔노라는 것이었다. 몹쓸 바람을 만나 배가 부서졌는데, 소년의 아버지는 물로 뛰어들어 무작정 어디론가 헤엄을 쳐 나가고 있었다고 했다. 한참 그렇게 헤엄을 쳐 나가다가 기진맥진 힘이 다 풀릴 때쯤 해서 다시 정신을 차리고 보니 바다 저쪽 파도 끝에 문득 하얗게 부서지고 있는 섬이 떠올라 있더라고 했다. 그는 새로운 힘이 솟아 정신없이 그 하얀 섬 해변을 향해 헤엄을 쳐나갈 수가 있었는데, 그러다가 또 어느 틈에 정신을 잃었던지 눈을 떠보니 그는 어떤 크고 낯선 고깃배의 선실에 눕혀져 있었고 그 사이 시간은 꼬박 하루하고도 한나절이 더 흘러 버렸더라는 것이었다.

(이청준의 ‘이어도’ 중에서)

죽고 사는 문제는 운을 타고나는 일이다. 운명이라는 단어도 그렇다. 예전, 바다를 항해하다 죽는 일은 흔했다. 기상은 아무도 예측할 수 없었다. 더욱이 바다 기상은 변덕의 극치였다. 배와 함께 뒤집혀 죽거나, 겨우 살아나 해류를 따라 이동을 하는데 그걸 ‘표류’라고 한다. 표류하다가 어느 지점에 도착하면 ‘표착’이 된다. 조선시대만 놓고 보더라도 제주 출신들이 표류한 경우는 365건이며, 표류자는 4000명을 넘는다. 제주사람들은 늘 해난사고에 노출되어 있었고, 죽음도 그만큼 가까웠다. 다행히 운이 좋아 살아남는 이들은 ‘이어도’를 봤다고 주장하고, 그건 마치 전설처럼 이야기화 되었다. <이어도>에 나오는 소년의 아버지는 표류로 살아난 경우이며, 죽음의 시점에서 보이는 섬이 바로 이어도였다.

사는 자, 죽는 자. 다행히 살아남은 이들은 자신의 생환을 기록으로 남기기도 했다. 표류 문학을 이루는 작품도 있고, 당시의 사건을 담담하게 기록한 글도 있다. 문학작품으로 으뜸을 꼽으라면 장한철의 <표해록>이 있겠고, 단순 기록물로는 <하멜표류기> 등을 들 수 있다.

재미로 친다면 <표해록>이 좋긴 하지만, 여기서는 <하멜표류기>에 담긴 이야기를 해보련다.

<하멜표류기>는 워낙 잘 알려진 작품이다. 조선이라는 나라를 서양에 알린 기록물로 다들 알고 있다. <하멜표류기>는 헨드릭 하멜이라는 인물이 작성한 기록이다. 하멜의 이 기록은 조선에서 보낸 13년 20일의 이야기가 담겼다. 문학적으로 뛰어난 건 아니다. 그가 표류기를 쓴 이유는 단 한가지였다. 조선에 감금돼 있던 기간동안 받지 못한 임금을 동인도회사에 청구하기 위해서였다. 일종의 보고서였다. 보고서 제목은 무척 길다. 하멜이 쓴 보고서의 제목은 ‘야하트선(船) 데 스페르베르호의 생존 선원들이 코레왕국의 지배하에 있던 켈파르트섬에서 1653년 8월 16일 난파당한 후 1666년 9월 14일 그 중 8명이 일본의 나가사키로 탈출할 때가지 겪었던 일 및 조선 백성의 관습과 국토의 상황에 관하여-네덜란드령 인도총독, 요한 마짜이케르 각하 및 형의원 제위 귀하’였다.

보고서 제목에 모든 게 담겨 있다. 난파 당한 지점이 나오고, 그가 억류되었던 기간도 나온다. 보고서를 쓸 때만 하더라도 하멜은 베스트셀러로 만들 의도가 전혀 없었다. 하멜의 보고서는 자신도 모르게 그의 모국인 네덜란드에 알려졌다. 그걸 본 출판사들은 예상외의 반응이었다. 보고서가 나온 후 네덜란드 암스테르담의 출판사 3곳에서 경쟁적으로 하멜의 보고서를 책으로 만들었다. ‘꼬레’라는 들어본 적이 없는 곳이기에 출판사는 그야말로 대박을 꿈꿨다. 하멜은 그 사실도 몰랐다. 고향으로 오기 전에 책은 팔리고 있었다. 출판사들은 ‘꼬레’를 더 극적으로 표현하기 위해 안달이 났고, 황당무계한 이야기를 첨부시켰다. 우리나라에 없는 코끼리가 등장하고, 악어도 나왔으니, 할 말을 다하지 않았는가. 보고서 원본에 없는 내용들이 첨부되면서 <하멜표류기>는 선풍을 일으켰다. 하멜이 쓰지도 않은 이야기는 1666년 첫 출간되고, 하멜의 보고서의 진짜 내용이 다시 책으로 나온 건 1920년이 되어서다. 하멜의 보고서 원본은 그동안 네덜란드 헤이그 식민지 관계 기록문서의 보관 창고에 묻혀 있었다. 거짓이 아닌, 진짜 이야기는 350년이 넘어서야 빛을 봤다. 거짓이 진실도 될 수 있다는 사실을 <하멜표류기>는 말한다.

원본 <하멜표류기>는 표류 한달 전부터 쓰고 있다. 타이완에서 일본으로 항해하는 이야기가 시작이다. 그가 탄 스페르베르호는 64명을 태우고 출발했다. 일본으로 항해를 시작한 7월 30일은 날씨가 좋았으나 그날 저녁 무렵부터 태풍이 불기 시작했다. 시간이 흐를수록 상황은 나빠졌다. 결국 8월 15일 밤엔 사투를 벌였다. 16일 새벽 육지가 보이기 시작했고, 배는 바위에 세 차례나 부딪히며 산산조각 나버렸다. 선장 레이니어 에흐버츠는 죽은 채 발견됐으며, 살아남은 이들은 하멜을 포함한 36명이었다.

하멜 일행이 제주에 표착한 날은 8월 16일 새벽이다. 그들이 제주사람을 처음 만난 건 하루도 훨씬 더 지나서였다. 17일 정오가 못 되어 대포의 사정거리(200~300m)만큼 떨어진 곳에서 한 사람을 발견했다고 <하멜표류기>는 기록했다. 하멜 일행을 본 제주사람은 멀리 도망갔고, 그날 저녁 무렵 100명 정도의 무장한 남자들이 텐트를 치고 있던 하멜 일행을 감시했다고 나온다. 다음날엔 더 많은 병사가 몰려왔다.

64명을 태운 스페르베르호는 작은 배는 아니었을텐데, 하루가 훨씬 넘고 나서야 바닷가에 있는 하멜 일행이 발견된 걸 보면, 그들이 난파당한 제주도 해안 일대엔 사람들이 살지 않았던 모양이다.

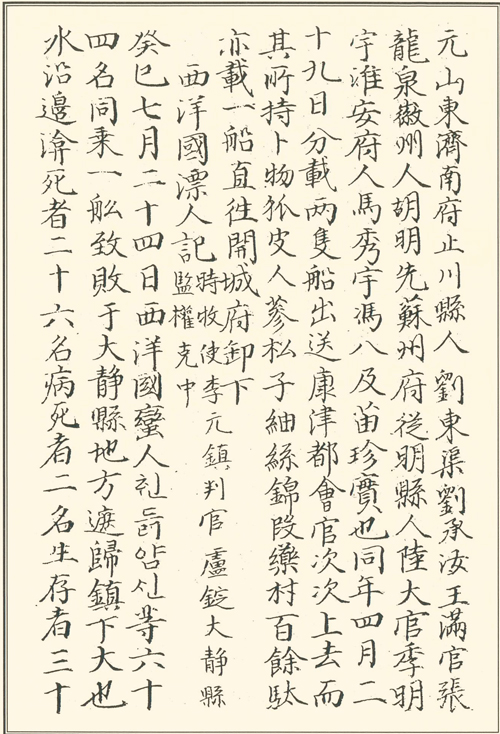

제주목사 이익태가 쓴 <지영록>을 보면, “헨드리크 얌센 등 64명이 함께 탄 배가 대정현 차귀진 밑의 대야수 바닷가에서 부숴졌다”고 나온다. ‘대야수’는 한경면 고산리 남쪽 해안이다. 1702년 제작된 <탐라순력도>를 보면 서림포(西林浦) 바로 북쪽에 대야수포(大也水浦)가 나온다. 서림포는 지금의 대정읍 일과리이고, 대야수포는 일과리의 북쪽 해안임을 알 수 있다.

표류는 삶 혹은 죽음이다. 절반은 살았고, 절반은 죽었다. 8월에 불어닥친 태풍에 살아남은 것만 해도 다행이다. 처음엔 표착지점이 어딘지도 몰랐다.

오후에 그들 각각이 밧줄을 가지고 우리에게 왔기에 혹 우리를 묶어 죽이려는가 싶어 덜컥 겁이 났는데, 그들은 난파선이 있는 쪽으로 걸어 가서 시끌벅적 떠들면서 쓸만한 것을 주워 모아 묶었다. 저녁에는 우리에게 쌀밥을 주었다. 그날 오후에 일등항해사는 관측을 하더니만 우리가 북위 33도 32분에 있는 켈라르트 섬에 있다는 것을 알아냈다.

(하멜표류기 중 일부, 김태진 번역)

제주도는 서양 지도에 ‘풍마’ 혹은 ‘켈파르트’로 등장한다. 제주도를 표기한 서양의 가장 오랜 지도로는 1655년 네덜란드 지도가 있다. 여기엔 제주도를 ‘풍마’로 기록했다. ‘켈파르트’라고 기록된 오랜 지도를 들라면 1705년 프랑스에서 제작된 지도를 꼽을 수 있다. 하멜 일행이 제주도에 표착한 시점은 프랑스 지도보다 훨씬 이전이다. 스페르베르호의 일등항해사가 측정을 통해 그들이 있는 곳을 켈파르트 섬인 걸 알아낸 걸 보면, 제주도는 일본을 오가는 지표가 되는 섬으로서 더 일찍 알려져 있음을 하멜의 기록으로 유추 가능하다. 실제 제주도는 북위 33도 12분에서 33도 30분에 위치해 있다. 일등항해사가 측정한 위치는 대정현 인근이었다.

하멜은 죽음 문턱에서 살아남았다. 이어도는 봤을까? 이어도는 죽음 문턱에서 보인다. 꿈을 꾸듯 이어도가 보이면 삶이 보장된다. 소설이든, 전설이든 그렇다. 하멜도 이어도를 봤을지도 모른다. 살아났으니 말이다. 그런데 삶이 이어도처럼 환상적이진 않다. 그가 두 번째로 만난 제주목사는 어쩌면 환상을 깨는 인물이다. 하멜이 처음 마주한 이원진 목사는 좋은 사람으로 기억돼 있다. 추위를 대비해 가죽양말을 주고, 안감을 댄 옷도 준비를 해준 인물이다. 이원진 목사는 서양인들과 헤어지면서 송별연도 가질 정도였다. 하지만 이원진 다음에 온 제주목사는 달랐다. 새로 부임한 제주목사는 소동도였다. 그는 하멜 일행의 부식을 빼앗고, 대부분의 식사는 쌀과 소금, 마실 물 뿐이었다고 나온다.

13년 20일을 버티다 보니 20대의 젊은 청년은 30대가 되었다. 하멜은 스페르베르호를 탔을 때 배의 재정을 담당했다. 아무래도 그가 맡은 일은 돈과 연관이 되기에 그의 기록은 미사여구는 없지만, 기록 자체로서의 가치는 있다. 그가 쓴 보고서 원본은 왜곡된 <하멜표류기>와는 차원이 다르다. 하멜의 기록은 써서 뭔가를 남기는 일의 중요성과 가치를 말한다. 그럼에도 우린 종종 실수를 저지른다. 1980년 세워진 하멜기념비는 기록을 왜곡한 사례가 된다. 사계리 바다에 있는 스페르베르호도 마찬가지이다. 여기에다 이익태의 <지영록>을 번역하면서 커다란 오류도 담고 있다. <지영록> ‘서양국표인기(西洋國漂人記)’에 등장하는 ‘헨드릭 얌센’은 하멜이 아니다. 번역자들은 헨드릭이라는 이름이 들어 있기에 당연히 하멜로 알고 있으나, 헨드릭 얌센은 제주도의 정확한 위치를 측정한 뒤에 “켈파르트”라고 말한 일등항해사였다. 선장은 이미 죽었기에 얌센이 하멜 일행의 대표격이었고, <지영록>에도 살아남은 대표자 이름을 올린 것이었다.