- 양성필 제주도건축사회 연구위원장의 글

제주특별자치도건축사회(회장 김상언)가 지난해부터 새로운 일을 만들었다. 건축 이야기를 담은 저널을 만들었다. 매월 펴내는 저널은 <제주건축>이라는 이름을 달고 있다. <제주건축>이라는 타이틀은 연구 논문과 건축사들의 작품을 담은 책자 형태로 나오곤 했으나, 저널이라는 형태로 매월 펴내는 건 이번이 처음이다.

미디어제주는 제주도건축사회와 최근 업무협약을 맺고, 건축을 문화로 소개하는 일을 하기로 했다. 제주도건축사회가 펴내고 있는 <제주건축>도 그냥 묵히기보다는 언론이라는 매체로, 보다 많은 이들이 읽을 수 있는 기회를 만들어주려 한다.

<제주건축> 창간호를 시작으로, 읽은 거리를 독자들에게 제공한다. 창간호는 지난해 11월 발간됐다.

# 그냥 궁금해서

가끔 사람들은 ‘그런 일을 왜 하냐?’는 질문을 받고 산다. 필자도 간혹 그런 질문을 받을 때가 있다. 가끔 옛 지도를 보기도 하고, 옛 사진을 보면서 과거 사람들의 삶을 상상해보면 즐겁다. 마치 그것은 끝을 모르는 소설을 읽고 있는 것과 같다. 우리는 글로 쓰인 소설을 읽으면서 그 장면을 상상한다. 덜 묘사된 부분이 있어도 우리가 상상하는 데는 큰 문제가 없다. 주인공이 걸어간 길이 따사로운 햇살이 비치는 풀밭이었다고 한다면 금세 머릿속에서는 여러 가지 풀 내음과 반짝거리는 이슬과 습한 기온마저도 떠올리게 된다. 그러한 상상은 글을 읽는 재미를 배가 되게하면서 생동감이 넘치게 한다.

왜 하냐는 질문에는 대부분 실용성에 대한 답을 기대하면서 던지는 질문이다. 그것을 함으로 해서 무슨 이익이 있느냐는 질문이다. 예전에는 그 질문에 의미 있는 대답을 하고 싶었다. 하지만 생각해 보면 우리는 살아가면서 그것을 따지지 않고 ‘그냥 좋아서’하는 일들이 참으로 많다. 소설을 읽는 행위도 그런 일 중 하나이다. 어릴 때는 소설을 지어낸 글이기 때문에 그것을 읽는 것은 시간낭비에 불과하다고 생각한 적이 있다. 하지만 이 얼마나 바보 같은 생각인가? 우리가 할 일이 없어서 시간 때우는 용으로 하는 일들이 어쩌면 살아가는 이유일지도 모른다.

음악을 듣고 그림을 그리는 것이 본래 그런 시간 때우는 것에서 시작되었을지도 모른다. 거기에 의미를 붙이고 가치를 매기는 일은 아주 나중에야 부가된 이익이었을 것이다. 눈을 즐겁게 하고 귀를 즐겁게 하는 것이 그러한 예술이라면 머리를 맑고 즐겁게 해주는 것도 이를테면 예술이라고 할 수 있다. 우리가 건축설계를 예술 행위로 정의하는 것처럼 궁금증을 물어가고 그것을 상상하는 행위 역시 일종의 예술 행위라고 할 수 있다.

연구위원회의 구상에 동의하면서 필자가 할 수 있다면 이러한 궁금증을 가지고 장난기 어린 이것저것 뒤적거리면서 서로의 상상을 공유하고 즐거워하는 팀을 생각했다. 우리의 연구라는 것을 기존의 학문적 틀이나 규정에 얽매이기보다는 정말로 궁금한 것을 쫓아 숨바꼭질하고 있는그 녀석을 잡아 끄집어내는 재미를 즐기고 그것으로 충분히 흥분되는 그런 취미생활로 만들고 싶다는 생각을 했다.

# 연대마을 빈집

외도동 해안에 있는 마을에 연대마을이라는 동네가 있다. 필자의 집이 그 근처에 있기 때문에 오가다 보면 자주 보게 되는 폐가가 눈에 밟히곤 한다. 빈집으로 남겨진 지 꽤 오래되어서 거주자를 만나서 자세한 내용을 들어보는 것은 불가능하다. 하지만 조만간에 헐리고 없어질 것 같은데 틈날 때 한 번 메모라도 남겨두면 좋겠다는 이유없는 호기심이 발동한다. 늘 시작은 그런 식으로 이루어지게 마련이다. 왜 그것을 메모하냐고 묻는다면 딱히 대답할 길이 없다. 호기심에서 그런 것 뿐이었으니까.

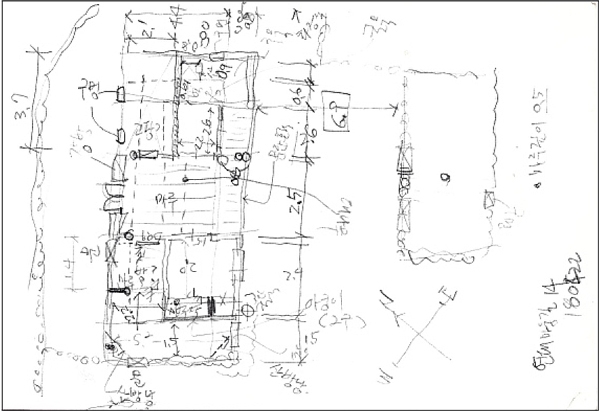

살림집은 전면 네 칸의 구조를 가지고 있고 지붕틀은 전형적인 제주살림집의 7량 구조를 하고 있었다. 이리저리 두리번거리며 실측하면서 후면에 챗방이 있는 네 칸집 이구나하는 정도 생각을 하였다. 그러다가 천장에 찢기고 뜯어진 도배지 안으로 보이는 오래된 신문이 보였다. 일본어로 쓰인 부산일보였다. 날짜가 소화(昭和) 14년 9월 13일이라고 적혀 있다. 강점기시절의 부산일보는 일본어로 발행되었던 모양이다. 기사내용까지는 모를 일이지만 흙으로 된 천장을 이 신문으로 도배했다는 것은 이 집이 1939년 이전에는 최소한 지어졌다는 의미이다. 상량판을 확인할 수 없는 마당에 신문 한 쪼가리가 얼마나 고마운 지. 집의 건축된 시기를 확인 할 수 있는 것은 건축상황을 이해하는데 매우 중요한 단서가 되기 때문이다. 이 집은 일제 강점기에 지어진 초가집이었다는 것임을 확인할 수 있는 사실이다. 그때 지어진 초가였지만 굴뚝이 있다는 것은 고래가 있었다는 의미이다. 원래 제주초가에 고래가 없었다는 것을 감안하면 굴뚝과 외벽 축담과 같은 것들은 지붕개량을 할 시기 즈음에 개량되었을 수도 있겠다. 한편으로는 제주초가에 고래를 만들기 시작한 것이 일제강점기에는 시작되었을 수도 있겠다는 가정을 일단 메모해 본다.

평면은 기본적인 네 칸의 초가 살림집 형태를 하면서 특이점을 볼 수 있었던 것은 굴묵 안쪽에 있는 수납공간이었다. 오른쪽 굴묵 안쪽에 물건을 보관할 수 있는 벽장이 만들어져 있었다. 어두컴컴한 곳에 무엇을 보관할 수 있겠는가 싶지만 주위에서 한 두 개 흔적을 볼 수 있는 어구와 관련된 물건들을 보면서 역시 살림집에는 고팡 외에도 별도의 수납공간이 늘 필요했겠다는 생각을 해 본다. 작은 차이이지만 이러한 생활의 지혜가 어촌마을에서는 또 다른 변형된 평면들을 발생하고 있지는 않을까 상상을 하면서 나름대로의 건축소설을 써 본다.

# 더하기 하나

몇 번의 연구위원회의 회의를 거치는 과정에서 취미생활처럼 가벼운 건축연구모임을 생각했던 필자에게는 연구라는 중압감으로 위원들이 힘들어하는 것을 느끼게 되었다. 사실 그 단어가 주는 중압감으로 힘들어했던 시절이 없지는 않았지만 그런 기대를 차라리 주변에서는 하지 말아 주었으면 좋겠다.

여전히 필자는 건축연구를 취미처럼 하면서 우리가 몰랐던 것을 서로에게 물어보고 풀어가는 재미를 느낄 수 있다면 참 좋겠다는 생각이 여전하다. 오히려 목적이 없으니 참 편안하다. 연대마을의 빈집을 이유 없이 사진도 찍고 실측을 해 보면서 이렇게 글로 쓰는 소재가 될 거라고는 생각해 본 적이 없다. 그렇게 이유 없이 ‘더하기 하나’를 하는 즐거움으로 메모지를 들고 다니는 것도 취미라면 취미라고 하자.

<양성필 / 제주특별자치도건축사회 연구위원장>

제주건축저널의 발행을 축하드립니다.

지속적인 발행을 응원합니다. ^^