인구절벽 시대가 다가옵니다. 인구가 더 이상 늘어나지 않고 줄어든다고 걱정입니다. 더구나 노인층의 수명은 갈수록 늘어나게 되고, 결국 젊은층이 부양해야 할 노인의 비율이 폭증하게 됩니다. 달리 말하면 생산가능인구가 줄게 되면서 사회전반에 미치는 영향이 이만저만 아니라는 얘기이죠. 방법이 있다면 인구를 늘리는 일 밖에 없습니다. 그런데 그것도 쉽지 않습니다. 결혼은 점차 늦게 하고, 결혼을 아예 하지 않고 사는 젊은이들도 늘고 있어서죠. 정부는 인구를 늘리는 정책을 쓴다고 하지만 별로 와닿는 정책은 보이지 않습니다. 아이를 낳으면 그게 짐이 되는 세상이니, 아예 아이를 갖지 않는 세대들도 많죠.

그런데 시계를 잠시 돌려보면 예전엔 너무 많이 낳는다면서 난리도 아니었답니다. 그럼 우리나라의 인구정책을 들여다볼까요. 한국전쟁의 참화가 가져온 건 인구를 늘리는 정책이었죠. 그럴 이유는 있습니다. 전쟁으로 수많은 생명이 땅에 묻힌 터였기에 인구증가 정책이 필수일 수밖에 없었던 겁니다. 1950년대는 그래서 인구가 폭발적으로 늘어난 시기로 기억됩니다. 현재 퇴직을 앞둔 세대들이 바로 ‘베이비 붐’ 시대였죠. 당시 대표적인 표어는 ‘3남 2녀로 5명은 낳아아죠’입니다. 왜 하필이면 5명인지 모르겠지만, 여전히 남아 사상 선호는 이 표어에서도 읽힙니다.

그런데 1950년대 인구정책은 인구를 폭발적으로 증가시키는 원인이 됩니다. 그러자 1960년대부터는 인구를 줄여나가는 정반대 정책이 도입되죠. ‘가족계획’이라는 이름으로 인구를 줄이는 정책이 매우 중요해집니다. 해외이민도 인구 줄이는 정책의 하나였습니다. 1980년대까지는 이런 인구 줄이기 정책이 매우 유효했습니다.

1950년대가 많이 낳자는 표어였다면 1960년대부터는 달라지죠. 그래도 1960년대는 ‘둘’이라는 단어는 없었죠. 1960년대 대표적인 표어로는 ‘세살 터울로 세 자녀만 35세 이전에 낳자’였죠. 당시엔 웬만한 집안엔 5명 이상이었고, 7명 이상도 많았어요.

두 자녀 갖기는 1970년대에 등장하게 되죠. 많이 들어본 표어로 ‘아들딸 구별 말고 둘만 낳아 잘 기르자’가 있습니다. 그러다 둘도 많았는지 1980년대에 들어오면 ‘잘 키운 딸 하나 열 아들 안 부럽다’며 하나만 갖기 운동이 등장합니다. 지금은 어떻게 됐냐고요? 많이 낳으라고 합니다. ‘아빠! 하나는 싫어요. 엄마! 저도 동생을 갖고 싶어요’라는 표어가 21세기에 등장하게 되죠.

5명에서 하나 갖기 운동을 펼치던 산아제한은 이젠 사라졌어요. 대신 더 낳으라고 하는데 그게 맘대로 되나요. 그나저나 예전엔 정말 이웃에 아이들이 많은 집안이 있었죠. 제 기억으로는 1970년대엔 3명의 자녀까지만 혜택이 주어지고, 4명 이후는 불이익을 줘도 막무가내로 생산(?)을 해내는 집안이 많았죠. 딸, 딸, 딸, 딸, 딸…. 딸만 내리 있는 집안이 많았어요. 그러다 아들이 태어나면 그 집안도 가족계획에 들어가는 식이었어요.

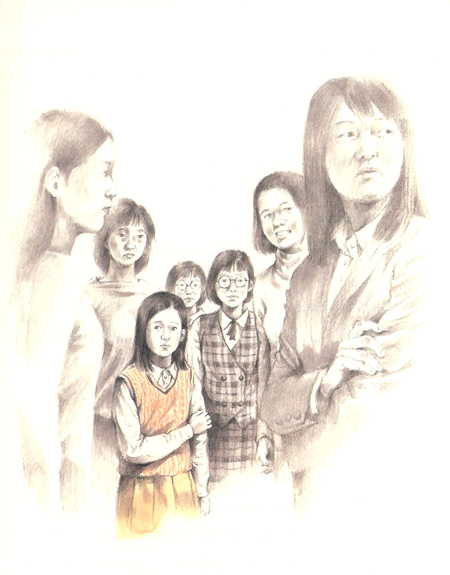

김향이의 <칠공주집>은 어찌 보면 슬픈 여성의 이야기입니다. 초등학생 주인공의 시선으로 바라본 불쌍한 엄마의 이야기를 그려내고 있어요. 주인공의 할머니는 아들을 원했고, 주인공의 아빠 역시 아들을 원했죠. 그러나 아이는 생기지 않았습니다. 위로 네 딸이 있고, 그 밑으로 쌍둥이 딸이 있습니다. 주인공은 칠곱 번째 딸이죠. 주인공 다음으로 아들이 태어납니다. 그러나 위로 네 딸과 쌍둥이 딸, 주인공, 그리고 아들의 엄마는 다 달라요. <칠공주집>에 나오는 엄마가 낳은 자식은 누구냐고요? 불행하게도 없어요. 엄마는 불임이었던 거예요. 아기를 가질 수 없는 걸 알자 할머니랑 아빠는 어떻게 해서라도 아들을 만들려고 밖에서 일을 저질렀던 겁니다. 대를 이을 아들을 낳으려면 딸이어도 아들 이름을 가져야 한다고 하죠. 그래서 칠공주는 모두 남자 이름을 지녔어요. 그래서 주인공 이름도 승남이죠. 할머니는 아들이 태어난 걸 승남이라는 이름 덕분이라고 믿고 있어요.

불행한 건 엄마입니다. 엄마는 어떻게 해서라도 아이를 가지려고 애씁니다. 시험관에도 도전을 합니다. 그러나 매번 실패입니다. 남의 자식을 키워야 하고, 남편의 사랑도 받지 못하는 엄마. 그가 얻은 건 암이었고, 세상과의 결별을 고합니다. 죽었다고 누가 슬퍼해주는 것도 아닙니다. 승남이 외에는 엄마가 자신의 엄마가 아닌 걸 다 알거든요. 승남이는 나중에야 그 사실을 알게 됩니다. 승남이는 엄마가 죽은 뒤 엄마와 늘 얘기를 나누던 엄마 방에 들릅니다. 엄마는 아주 슬픈 ‘솔베이지의 노래’만 듣곤 했죠. 엄마의 유품을 뒤지던 승남이는 거기서 보라색 수첩을 발견하고, 자신의 비밀이 담긴 메모를 찾게 됩니다.

일곱 딸에 아들 하나. 그렇지 않은 집안이라도 집안내에서 아들과 딸이 점유하는 위치는 다릅니다. 아들에게 목매는 엄마의 심정을 이해하지 못하는 건 아닙니다. 우리나라 가족체계가 남성 중심이어서 그렇겠죠. 그러나 사회는 변하고 있어요. 이젠 여성의 시대입니다. 다행히 제주도는 다른 지역과 달리 여성이 강하죠. 신화에도 여성의 역할이 무척 중요하게 나오고 있잖아요. 게다가 제겐 두 딸이 있죠. 두 딸의 이름도 순한글로 밀어붙여서 좋은 이름을 얻었고요. 한때 위기가 있긴 했지만요. 두 번째 딸 이름을 순한글로 ‘찬이’라고 했더니, 제 아버지는 안된다고 하십니다. “한자로 하라”고 하면서요. 그래서 어쩔 수 없이 작명 공부를 하게 됩니다. 획을 다 따지며 ‘찬이(撰以)’라는 이름을 작명소에 가져갔죠. 작명소 어르신은 한자이름은 좋은데 “두령격이어서 여자애한테 어울리지 않는다”고 하시네요. 결국 한자를 떼고 순한글로 찬이를 가지게 됐어요. “휴~” 다행이죠.

<김형훈 기자 / 저작권자 ⓒ 미디어제주 무단전재 및 재배포 금지>